我国环视adas前装市场的领导者,纵目科技获德屹资本投资!

在厦门市高层次人才发布的第十批引进高层次人才“双百计划”人选名单的公告及名单中,我们惊喜的发现了一位创业者,他就是纵目科技CEO唐锐。其既被评为海外高层次人才(仅11名),又被评为领军型创业人才(仅126名),可谓双喜临门。

2017年11月底,国内环视ADAS前装市场领导者纵目科技召开了发布会,宣告着纵目正式从环视ADAS走向自动驾驶,不仅展示了其首创的纯视觉自主泊车系统,更重要的是,定义了纵目面向量产的低速自动驾驶方案。过去,纵目以不凡的量产表现成为国内ADAS领域标杆企业:仅2016年,纵目的环视ADAS年销量达20万台;预计到2017年底,将有50万台装有纵目环视系统的汽车穿行在大街小巷。

ADAS(高级驾驶辅助系统),已经是一个极为细分的市场,有人做摄像头、有人做雷达、有前视的、有环视的。而要从ADAS走向自动驾驶,则需要进一步垂直整合,逐渐把所有传感器都接进去。今天的中国,已有超过400家公司在做自动驾驶,在各不相同的切入点和路径之中,纵目的选择有些特别。

纵目科技(上海)股份有限公司(以下简称“纵目科技”)成立在2013年,主要专注于环视ADAS核心软件算法的初创企业,同时积极集成与开发相关硬件产品如2016年已量产的标清环视ADAS和2017年即将量产的高清环视ADAS等,是我国环视ADAS前装市场的领导者。

2017年2月纵目科技获2家投资机构:北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙),分别以6999.97万元、2999.99万元认购。本次为纵目科技B轮融资。

关于此次投资投资,德屹资本合伙人邱嘉晟也表示:“ADAS和智能驾驶是汽车行业发展的未来方向,是德屹资本非常重视的市场领域。我们一直在努力发掘像纵目科技这样在核心技术上具备独立研发能力,并且还具备强大的产品工程能力和良好上下游产业链关系的科技公司。”

从新三板摘牌有何玄机?

创始人唐锐专访解读!

2017年10月,刚在新三板挂牌8个月的纵目科技宣布摘牌,引发外界揣测纷纷。

“其实我们是不想被人当靶子。”唐锐笑道。

新三板上披露太多信息,导致纵目成为业内标的,甚至在某猎头的挖人计划里,纵目赫然位列第三位,仅次于百度和德尔福。

即使不上新三板,纵目也早已是国内ADAS领域标杆企业:仅2016年,纵目科技的环视ADAS即实现年销量20万台;预计到今年年底,将有50万台装有纵目环视系统的汽车穿行在大街小巷。

相比大部分友商还处于研发或demo阶段,这个成绩足够亮眼。于是纵目宣布:发布自主泊车产品,将自动驾驶导入量产。

多少台算“量产”?发布会上,唐锐调侃了自动驾驶行业某些所谓的“量产”:

“我们看到业内有些伙伴很自豪地宣传:我们要在2018年量产自动驾驶。哇,太棒了。您准备量产多少台?100台!”

在纵目看来,一个月不出一万台都不叫量产。

唐锐说,谈自动驾驶,必须回答三个问题:

第一,什么是可以量产的自动驾驶?

答案是必须达到“车规级”。高低温、跌落、湿热、盐雾、老化、ESD(静电释放)、EMC(电池兼容性),都是汽车行业必经测试;设计验证、产品验证、4年10万公里的质量保证,亦是车厂必须满足的要求。但很多自动驾驶公司连车企都没有接触过,“车规级”更是无从谈起。

第二,什么是可以大规模量产的自动驾驶?

中国市场上大部分自主品牌的车售价在20万元以内,单车利润可能只有几千甚至几百元。而一个64线激光雷达要耗资70万人民币,一个200多瓦需要水冷的DrivePX2计算平台需要1万多美元。

第三,什么是适合中国的大规模量产的自动驾驶?

硅谷是全球自动驾驶的创新源泉。但美国重高速、中国重低速,中国司机大部分时间痛苦地堵在路上,或在停车场里兜圈找车位,最需要的不是高速自动驾驶系统,而是针对低速、针对最后一公里的场景。

回答以上三个问题,纵目打造了低成本、低功耗、带有“自主泊车”功能的“环视ADAS”。

在纵目的自动驾驶规划里,这是从第三阶段迈向第四阶段的坚实台阶。

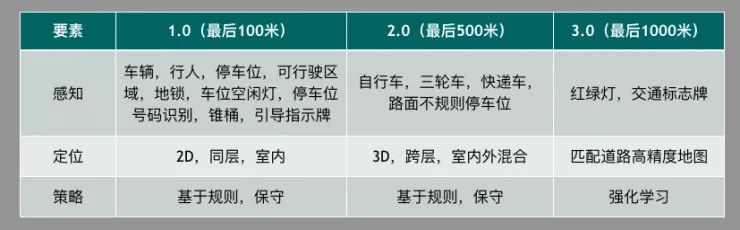

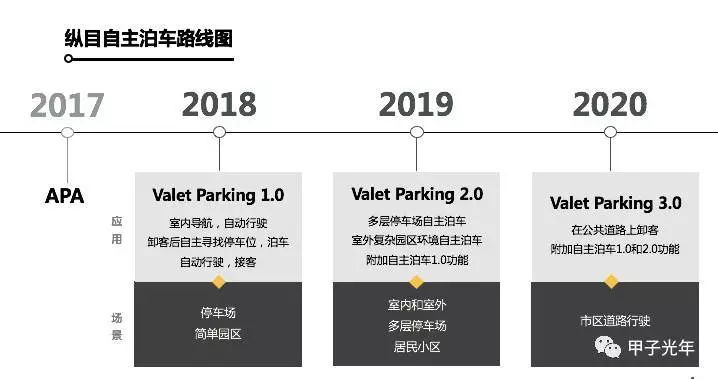

纵目从环视ADAS走向自动驾驶的路径设计,纵目的逻辑是:在环视ADAS基础上,从“自动泊车”进阶成“自主泊车”,再逐渐实现高速、城市自动驾驶,最后实现无人驾驶。

“自动驾驶”和“共享出行”是兄弟概念,

最关键一环便是自主泊车。

为什么选择泊车作为自动驾驶切入点?

唐锐的回答很坚定:“自动驾驶”和“共享出行”是一对兄弟概念,而共享出行最关键一环便是自主泊车。

三者关系如下:

共享出行平台为了经济效率,必然会走向自动驾驶;自动驾驶的参与者想要做大,决胜之战在共享出行;而提升共享出行效率的关键突破口,就是“自主泊车”。

当共享出行和自主泊车相结合,我们不再需要和司机师傅反复打电话找到彼此,车可自动定位、自动接人;夜幕降临后,不再需要人力去调度,空车自行加油、充电,大大节省了成本。

当自主泊车真正实现“最后一公里”的自动驾驶,必然会在万亿级的共享出行市场分一杯羹。

纵目进阶史

从环视ADAS生长出来的自动驾驶

采访中,唐锐强调,纵目一直以来追求的是从0到1的创新,不做别人的追随者。

因为这种追求,纵目的自主泊车依靠的是视觉而不是通信;同样因为这种追求,唐锐当初没有选择大热的前视ADAS,而是另辟蹊径——开创了一条“环视ADAS”之路。

2013年1月,看好ADAS前景的唐锐从英国半导体巨头CSR辞职回国。在国外生活十多年的他敏锐地发现:相比高速场景,“泊车”才是中国司机最大痛点。

泊车需要眼观四路,当时,仅有宝马、奔驰等少数高端品牌配备“全景环视系统”、“360全景”等功能。

唐锐定义了“环视ADAS”。在上述只具备观看功能的环视系统上,添加了许多报警性的ADAS功能:如开门预警(DOW)、盲区车辆监测(BSD)、行人检测(PD)等。而相比Mobileye30度的前视视角,唐锐选用了185度左右的镜头,以4个摄像头360度覆盖,做到“没有盲区”。

“从这个层面上来讲,我们从0到1创造了一个环视ADAS市场。”唐锐说。

如果说环视ADAS让纵目实现了从0到1的创新,那么吉利的青睐更是让纵目快速走向了量产之路。

2015年7月,中国知名汽车品牌吉利正在为其旗下智能SUV博越寻找环视系统供应商。在走访了多个国内Tier1(一级制造供应商)后,吉利发现一个有趣的现象:这些Tier1的系统界面长得几乎一模一样。了解后吉利得知,原来这些环视系统的底层算法都来自于同一家初创公司——纵目科技。

吉利立刻找来纵目的工程师进行技术交流,双方几乎一拍即合:吉利看中纵目的技术、服务和上进心,纵目也希望能从单纯的算法转向产品化。

当时,国际上虽已有成熟的环视系统,但价格高昂、服务迟缓;而纵目既拥有核心技术,又有着蓬勃向上的积极性,总会在第一时间不计成本和工作量地配合客户。“国际供应商几乎不可能。”吉利主管工程师黄志发说。

纵目赢得了吉利的信赖,并在此后一路突飞猛进:

2015年11月,纵目接下第一个前装量产项目,并完成4000万元A轮融资;2016年,纵目环视ADAS年销量达20万台,并建设了上海和厦门两个工厂;2017年1月,纵目携手高通,联合展示了首个基于骁龙820A平台并运用深度学习的最新ADAS产品原型;2月,纵目科技挂牌新三板,完成1亿人民币B轮融资。

B轮领投方君联资本董事总经理靳文戟评价纵目:“相对于高举高打的自动驾驶公司,纵目在辅助驾驶产品落地、供应链管理和品质管控方面已经有领先优势,逐渐迈向更高端的产品领域。”

第一个量产项目上手时,纵目不过十二三人;如今两年过去,纵目已发展到200人。

后来,环视ADAS的发展印证了唐锐的眼光:目前,环视系统已被证明是市场刚需,几乎50%的汽车都会前装环视系统,而前视的前装率只有10%。

车和家创始人李想曾说,所谓智能车,就好像是有生命一样可以成长。在唐锐看来,环视ADAS是目前各类ADAS中最具“生长性”的一种,极有可能成长为一个完全自动驾驶系统。

他的理由是:环视系统从一开始就接有4个摄像头,因此需要一个中央处理器去处理多个传感器,当中央处理器越来越智能,慢慢地,就可以接入更多传感器、实现更多功能,扩展性越来越强——无论是前视、后视、雷达,都没有这样的“生长性”。

“从这个层面上来讲,我们的几级台阶之间是一个非常顺利的路,这是我们一个非常大的差异化和优势。”唐锐说。

文章评论(0)